Il lamento di Danae - Civiltà Greca

Menu principale:

Il lamento di Danae

Letteratura arcaica > Simonide

Il lamento di Danae

(fr. 543 Page)

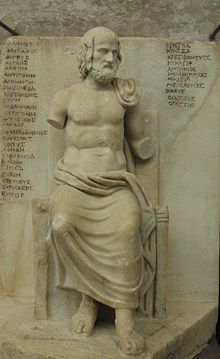

La dolorosa concezione della vita, quale emerge dai frammenti appena citati, trova la sua espressione paradigmatica nell’evocazione del mito tradizionale, di cui Simonide coglie non tanto gli aspetti eroici, quanto quelli emotivi e psicologici, in una costante ricerca di pathos che già gli antichi consideravano il tratto distintivo della sua poesia. Di questo originale impiego del mito abbiamo un celebre esempio nel cosiddetto ‘lamento’ di Danae (fr. 38 P.), in cui l’infelice figlia del re argivo Acrisio viene condannata dalla crudeltà del padre - atterrito da un oracolo che gli aveva predetto la morte a opera del nipote - a essere rinchiusa col figlio appena nato (Perseo, frutto della sua relazione con Zeus) in una cassa di legno, lasciata poi in balìa dei flutti. Il brano (che secondo alcuni faceva parte di una trenodia) è ordito su una serie di contrasti, tesi appunto a creare quell’atmosfera di tensione tipica dell’arte simonidea: la furia del mare e il terrore di Danae si oppongono all’ignara serenità del piccolo Perseo, così come il rosso vivo del mantello in cui il bimbo è avvolto e il fulgore della sua bellezza semidivina squarciano con luminosi barbagli la fitta tenebra che avvolge tutta la scena. Le parole di Danae, dolci nei confronti del figlio e amare verso se stessa e la propria tragica sorte, esprimono negli ultimi versi un fatalistico abbandono al volere della divinità, il cui soccorso potrebbe manifestarsi attraverso un «mutamento» della drammatica situazione: e il vocabolo μεταβουλία non può non evocare altri simili termini usati da Simonide per designare l’instabilità delle vicende umane, come μετάστασις.

Per i caduti delle Termopili

(fr. 531 Page)

Di chi trovò la morte alle Termopili

bello il destino, splendida la sorte,

e la tomba un altare,

memoria eterna al posto di lamenti

ed elogio il compianto.

Un simile sudario non la ruggine

l’annienterà, né il tempo distruttore.

E questo luogo sacro ai valorosi si scelse

come propria abitatrice la gloria della

Grecia: e lo attesta Leonida, il sovrano di

Sparta, che ha lasciato un ornamento

prezioso di valore e fama eterna.

Home Page | Introduzione | Letteratura arcaica | Letteratura ellenistica | Letteratura classica | Storia | Mitologia | Mappa generale del sito